| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

Naturraum Elm

|

| Größe | 3284 ha (23,4% des Planungsgebietes) |

| Nutzung | Überdurchschnittlicher Waldanteil (58,4%), vor allem Laub- und Mischwälder und Siedlungsfläche, unterdurchschnittlicher Ackeranteil (31%) |

| Gemarkung | Bornum, Lauingen, Königslutter, Sunstedt und Lelm, v.a. aber die gemeindefreien Gebiete im Elm |

| Schutzbedarf | Naturnahe Laubwälder in historisch alten Wäldern, Karsterscheinungen wie z.B. der Erdfall |

| Besonderheiten | Erosionsempfindliche lössbedeckte steile Hanglagen, Stadt-Umland-Beziehungen, das Vorkommen von landesweit bedeutsamen Arten wie z.B. der Springfrosch |

Der Naturraum Elm umfasst den südlichen und südwestlichen Bereich des Planungsgebietes. Neben den bewaldeten Hängen des Elm, die westlich und südöstlich der Kernstadt liegen, werden die ehemals bewaldeten, heute ackerbaulich genutzten unteren Hanglagen bis zur Bundesstraße 1 und Kreisstraße 641 zum Elm gezählt. Der historische Siedlungskern von Königslutter mit der Ober- und Unterstadt und der Lutterquelle fällt ebenfalls in diese naturräumliche Einheit. Als weitere Ortschaften sind Langleben und Lelm zu nennen.

Inhaltsverzeichnis

Zustand von Natur und Landschaft

Arten und Biotope

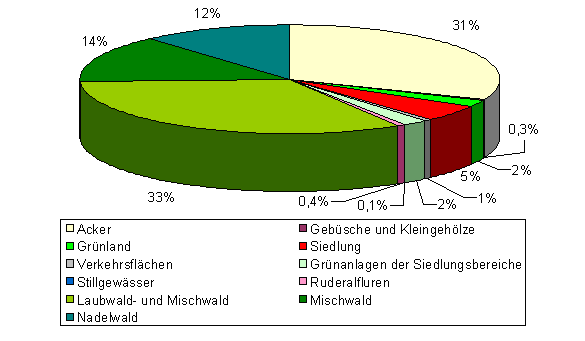

Der Elm ist durch seinen hohen Waldanteil gekennzeichnet. Acker, Grünland, Stillgewässer, Gehölze und Kleingebüsche und Ruderalfluren sind dagegen unterrepräsentiert (siehe Abbildung unten).

Die Bewertung der Flächen aus Sicht des Arten und Biotopschutzes ergibt ein zweigeteiltes Bild. Während der Wald im allgemeinen relativ hoch bewertet wird, ist das Offenland aufgrund seiner überwiegend intensiven Nutzung mit "niedriger" Bedeutung einzustufen. Konkret werden ungefähr 45 Prozent des Naturraumes als Flächen mit "geringer" (Ortschaften) oder "sehr geringer" Bedeutung (Äcker) bewertet. Die Flächen mit "mittlerer Bedeutung" befinden sich vor allem in den Nadelwäldern (Fichtenforste). Lebensräume "hoher Bedeutung" sind vor allem die verschiedenen naturnahen (Kalk-)Buchenwälder des Elms. Zu den Biotoptypen "sehr hoher Bedeutung" zählen unter anderem die verschiedenen Formen der Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder, die Buchenwälder, die Erlen-Bruchwälder und die Kalkmagerrasen in den älteren Gesteinsabbaugebieten. Ein Großteil der Wälder im Elm stockt auf historisch alten Waldstandorten, also Gebieten, die nachweislich seit mehr als 250 Jahren mit Wald bestanden sind (siehe Karte 3a "Besondere Werte von Böden").

Im Elm sind auch einige für den Artenschutz wichtige Flächen zu finden. Landesweite Bedeutung hat beispielsweise der Erdfall zwischen Bornum und Königslutter und einige Flächen, die wegen des Vorkommens gefährdeter Pflanzenarten oder Amphibien von Bedeutung sind.

Flächenanteile der Biotoptypen im Naturraum Elm

|

Arten und Biotope im Fachtext Kapitel 3.1 und Karte 1 "Arten und Biotope"

Landschaftsbild

Das Landschaftsbild im Naturraum Elm wird von Siedlungen, Acker und Wald bestimmt. Die Siedlungen befinden sich vor allem an den Rändern zu den benachbarten Naturräumen. Sie sind in Abhängigkeit von ihrem Alter von "mittlerer" oder "geringer Bedeutung" für das Landschaftsbild. Der Elmhang, der auf dem größten Teil der Fläche landwirtschaftlich intensiv - auf der Ostseite noch stärker als auf der Nordseite - bewirtschaftet wird, ist ebenfalls von "mittlerer" (Nordseite des Elms) bis "geringer Bedeutung" für das Landschaftsbild. Die Waldbereiche können dagegen auch "sehr hoch" bewertet sein. Abhängig ist diese Einstufung im wesentlichen von der Altersstruktur, der Baumartenzusammensetzung und der Nutzungsgeschichte der Bestände.

Im Elm sind noch immer einige charakteristische und die Landschaft prägende Strukturen erhalten. Neben dem bekannten Erdfall zwischen Bornum und Königslutter bietet der Naturraum weitere Erdfälle. Zu nennen sind auch die beiden barocken Brunnenhäuser, in denen einerseits die Lutter und - bei Langeleben - der Schierpkebach entspringen. In Langeleben prägt (seit 1626) die Burgruine die Landschaft. Sie gliedert den Raum und verleiht ihm für alle erkennbar und nachvollziehbar historische Kontinuität, d.h. die Gegenwart und Erlebbarkeit von Geschichte. Am Übergang zwischen Wald und Offenland ergeben sich einige lohnenswerte Aussichtspunkte, die weite Blicke in die Landschaft zulassen. Unter anderem fällt der Blick auch auf die in Karte 2 "Landschaftsbild" gekennzeichneten Kirchen(-türme) mit Fernwirkung. Insbesondere die Stiftskirche in Königslutter ist nicht nur weit sichtbar, sie ist für das Landschaftsbild überaus prägend und verleiht der Landschaft einen hohen Wiedererkennungswert.

Der Naturraum Elm ist allerdings auch durch einige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gekennzeichnet. So quert eine in Ost-West-Richtung verlaufende Hochspannungsfreileitung den gesamten Naturraum. Darüber hinaus stören mehrere Sendeanlagen das Landschaftserleben, vor allem in Langeleben. Störend wirken auch die Siedlungsränder mit abrupten, unnatürlichen Übergängen in die offene Landschaft (Teile von Lelm).

Landschaftsbild im Fachtext Kapitel 3.2 und Karte 2 "Landschaftsbild"

Boden und Wasser

Der Naturraum Elm, aufgebaut aus kalkhaltigen Gesteinen, ist weitgehend lössüberdeckt (Lössmächtigkeiten bis zwei Meter). Die Böden haben sich entsprechend aus dem Kalkverwitterungslehm der Festgesteine und der Lössauflage entwickelt. Typische Böden im Elm sind Rendzinen (in höheren Lagen) sowie Pseudogley-Braunerden und Pararendzinen (am nördlichen und nordöstlichen Rand). Im Waldgebiet des Elms haben sich in Abhängigkeit der Reliefsituation und der Gründigkeit der Böden Braunerden bzw. flachgründige Rendzinen gebildet. Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen der Hanglagen ist es während der über 1000-jährigen Nutzungsgeschichte vielfach zu Abtrags- und Umlagerungsprozessen gekommen. Als weitere Überprägung ist über ein Jahrhundert der Bodenauftrag mit "Teicherde" aus den Zuckerfabriken erfolgt.

Von geowissenschaftlichem Wert sind die zahlreichen Quellen, die vor allem am Übergang zwischen Wald und Offenland zutage treten. Ausführliche Informationen zur Lutterquelle, eine der ergiebigsten Quellen Norddeutschlands, sind bereits an anderer Stelle zusammengestellt worden. Weitere Formationen von geowissenschaftlichem Wert sind die Erdfälle, die vor allem in diesem Naturraum verbreitet sind. Neben dem bekannten, großen Erdfall zwischen Bornum und Königslutter gibt es vor allen im südlichen Teil des Elms zahllose weitere, meist sehr viel kleinere und unauffälligere Erdfälle. Zu den Extremstandorten im Elm zählt die (trockene, nährstoffarme) Rendzina; sie gehört auch zu den landesweit seltenen Böden. Weite Bereiche des bewaldeten Elms sind im übrigen durch das Vorkommen naturnaher Böden gekennzeichnet.

Während die niederschlagsreichen, bewaldeten Höhenlagen des Elm wichtige Aufgaben im Naturhaushalt wahrnehmen (Grundwasserneubildung, Regulierung des Wasserhaushaltes, Sicherung erosionsgefährdeter Böden), fehlt in den beackerten Mittel- und Unterhanglagen die Schutzwirkung des Waldes. Die Hanglagen weisen kritische Neigungen von 12 Prozent und mehr auf, so dass der schnelle oberflächige Abfluss von Regen- oder Schmelzwasser zum Austrag von Stoffen aus den Ackerböden führen kann. Verbreitet, wenn auch kleinflächiger drohen auch Wassererosionsschäden.

Boden/Wasser im Fachtext Kapitel 3.3 und Karte 3a "Besondere Werte von Böden" und Karte 3b "Wasser und Stoffretention"

Klima/Luft

Die Kernstadt ist aufgrund ihrer Größe und Siedlungsstruktur bioklimatisch und lufthygenisch belastet. Der Umgebung kommt daher eine besondere Bedeutung für den klimatischen Ausgleich zu. Insbesondere der Nahbereich (bis 1 km Entfernung von Rand der Bebauung) erfüllt hier eine besondere Bedeutung durch die Kaltluftproduktion auf offenen Flächen. Eine abgeschwächte Bedeutung haben auch jene Flächen, die bis zu einer Entfernung von 2 km vom Bebauungsrand entfernt liegen.

Südwestlich der Kernstadt schließt sich ein breiter Raum mit einer besonderen Bedeutung für die Kalt- und Frischluftzufuhr an. Wenn der Wind keine Frischluft in die Kernstadt transportiert ("austauscharme" Wetterlagen), "fließt" die im Wald und im Offenland entstandene Kalt- und Frischluft über die Hänge von Elm, Lutterberg und Schmiedeberg hinab in die Kernstadt. Der Erhalt dieser Leitbahnen für die Kalt- und Frischluftzufuhr ist daher wichtig.

Klima/Luft im Fachtext Kapitel 3.4 und Karte 4 "Klima und Luft"

Ziele

Die Ziele für die Entwicklung des Elms ergeben sich aus den standörtlichen Gegebenheiten (lössbedeckte steile Hanglagen, Karstmorphologie), der Landschaftsgeschichte, dem Vorkommen landesweit bedeutsamer Arten (Springfrosch) und der direkten Stadt-Umland-Beziehung um die Kernstadt Königslutter am Elm.

Die Waldbereiche des Elms (Schutz von Boden und Wasser) ergeben zusammen mit den Freiflächen zwischen der Kernstadt und dem Wald (bioklimatische Belange im Siedlungsbe-reich) einen hohen Flächenanteil der Kategorie "Sicherung und Verbesserung". Die Flächen der "Umweltverträgliche Nutzung" liegen vor allem in der Kernstadt Königslutter und in den ackerbaulich genutzten östlichen Elmhangbereichen bei Lelm, während die Bereiche südwestlich von Sunstedt wie auch der westliche Elmhangbereich erosionsbedingt der Zielkategorie "Entwicklung und Wiederherstellung" angehören. Die Flächen zur "Sicherung" liegen mit wenigen Ausnahmen (Erdfall) im Waldgebiet des Elms (siehe Tabelle unten). (Erklärungen zu den einzelnen Zielkategorien finden Sie im Einführungskapitel dieser Zusammenfassung und auf der Seite "Zielkonzept")

Flächenanteile der Zielkategorien im Naturraum Elm bzw. im Planungsgebiet (in Prozent)

| Zielkategorien________________ | _____Elm_____ | _____Planungsgebiet_____ |

| Sicherung (S) | 15,7 | 18,5 |

| Verbesserung (V) | 0,1 | 1,5 |

| Sicherung und Verbesserung (S/V) | 50,1 | 22,0 |

| Entwicklung (E) | 12,5 | 19,5 |

| Umweltverträgliche Nutzung (UN) | 21,6 | 38,5 |

Im Elm sollte angestrebt werden,

ein Biotopverbundsystem zu schaffen für Arten der Fließgewässer und der Niederungen sowie für Arten der Gehölze insbesondere entlang der Scheppau, des Sunstedter Bachs, des Schambachs sowie des Schierpkebachs;

naturnahe Gewässer (Oberlauf der Scheppau und des Schierpkebachs), einschließlich ihrer Uferbereiche zu sichern und zu entwickeln;

alle Wälder nach den Grundsätzen des LÖWE- Programms zu bewirtschaften; bei Privatwäldern sollte entsprechende Beratung und gegebenenfalls Förderung vermittelt werden;

geowissenschaftlich schutzwürdige Objekte zu sichern (Erdfälle bei Bornum, Gütte, Kreuzquelle, Osterspring, Lutterspring, Quelle des Schierpkebachs);

landesweit seltene Bodentypen (z.B. Rendzinen im Bereich des Elm) in Teilen zu sichern;

schädliche Bodenabträge durch Erosion zu vermeiden oder zu vermindern;

schädliche Bodenverdichtungen zu vermeiden oder zu vermindern;

die Inanspruchnahme von Flächen durch Siedlung, Lagerstättenabbau, Industrie und Gewerbe zu reduzieren;

Bereiche mit besonderen Funktionen für Klima und Luft zu sichern (innerörtliche Freiflächen und Luftaustauschbahnen zwischen Waldbereichen und Stadtgebiet am Elmhang);

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu minimieren (vor allem monotone Waldrandlinie des östlichen Elms vielfältiger und versatzreicher gestalten; Abbau oder optische Aufwertung von Mobilfunkanlagen);

visuelle Zerschneidungen durch Verkehrswege und Leitungssysteme zu minimieren und die störende Freileitung am Elmhang abzubauen.

Übersicht über die Ziele in Kapitel 4.5.3 des Fachtextes und Karte 5 "Zielkonzept"

Maßnahmen

Nachfolgend eine Auswahl von Maßnahmen, deren Umsetzung zur Verbesserung der Situation von Arten und Biotopen, Landschaftsbild sowie Boden und Wasser führen würde. Wünschenswert ist es, in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit der Landwirtschaft

nicht oder extensiv genutzte, gehölz- und krautreichen (mindestens fünf Meter breiten) Gewässerrandstreifen entlang des Scheidewellenbachs, des Sunstedter Bachs, des Schambachs und des Schierpkebachs anzulegen;

lineare Gehölzstrukturen anzulegen, insbesondere Hecken, mit maximal 50 m Abstand zueinander und einer (Hecken-) Breite von mindestens fünf Meter im Bereich der in Karte 5 gekennzeichneten Korridore;

bestehende Alleen, Obstbaumbeständen, Hecken, Feldgehölzen, Gebüschen zu sichern und zusätzliche zu entwickeln;

Dauervegetation auf Schlägen in erosionsempfindlichen Hanglagen anzulegen;

ganzjährig hohe Bodendeckungsgrade (unter 30 %) durch Feldfrüchte oder Bestandesrückstände auf ackerbaulich genutzten Flächen anzustreben;

konservierende Bodenbearbeitung (Mulchsaat, Direktsaat, pfluglos) zu betreiben;

Arbeitsgänge zu koppeln;

Fahrtrassen (Intervallfahrgasse) teilweise zu begrünen

die Ausbringung von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln technisch zu optimieren, um die Abdrift so gering wie möglich zu halten;

Maßnahmen in Kapitel 5.4 des Fachtextes und Karte 6 "Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen"

| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

| Impressum | Letzte Änderung: 20.12.2012 |

|