| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

Naturraum Dormhügelland

|

| Größe | 3872 ha (27,6% des Planungsgebietes) |

| Nutzung | Überdurchschnittlicher Acker- (ca. 62%) und Siedlungsanteil (7,3%) |

| Gemarkung | Rieseberg, Rotenkamp, Lauingen, Bornum, Königslutter, Rottorf, Beienrode, Groß Steinum und Schickelsheim |

| Schutzbedarf | Trockenwarme Lebensräume (Waldränder am Dorm und am Rieseberg, Magerrasen), Ackerwildkräuter, naturnahe Wälder auf historisch alten Waldstandorten (Dorm und Rieseberg), Fließgewässer und feuchte Lebensräume (vor allem in der Schunteraue) |

| Besonderheiten | Hohe standörtliche Vielfalt zum Teil sehr kleinräumig wechselnd (Niedermoore, trockenwarme Hänge, Sande, Karstmorphologie). Rundlingsdörfer (Rieseberg), Stadt-Umland-Beziehung, NSG Rieseberg und Lutterlandbruch, Vorkommen von hochgradig gefährdeten Arten |

Die naturräumliche Einheit Dormhügelland umfasst den zentralen Teil des Planungsgebietes zwischen den Erhebungen des Dorm und Rieseberges. Sie schließt sich nach Norden an den Naturraum Elm an und bildet den nördlichen Abschluss des Ostbraunschweigischen Hügellandes. Charakteristisch für die naturräumliche Einheit ist der rasche Wechsel hinsichtlich Geologie, Böden und Relief und die sich hieraus ergebende große Lebensraumvielfalt.

Inhaltsverzeichnis

Zustand von Natur und Landschaft

Arten und Biotope

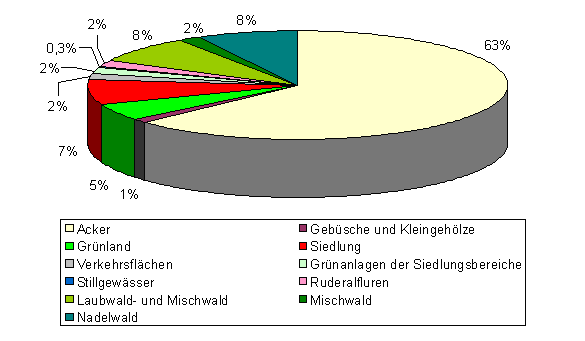

Der Naturraum ist durch eine im Vergleich zum Gesamtgebiet erhöhten Acker- und Siedlungsanteil gekennzeichnet. Die Bewertung der Lebensräume (siehe Karte 1 "Arten und Biotope") spiegelt diese Flächennutzung im wesentlichen wider. Eine „sehr hohe“ und „hohe Bedeutung“ für den Bio-topschutz weisen zwölf Prozent der Flächen auf, zehn Prozent liegen in der mittleren Bedeutungsstufe und fast achtzig Prozent gehören den beiden niedrigsten Wertstufen an. Die hochwertigen Flächen liegen vor allem in den beiden Naturschutzgebieten (NSG) dieses Naturraumes, dem NSG Lutterlandbruch und dem NSG Rieseberg. Das erstere zeichnet sich durch vielfältige Feuchtlebensräume aus (nährstoffreiche Sümpfe und Nasswiesen, Schilfgebiete und Röhrichte, Weidengebüsche) während das NSG Rieseberg vor allem aufgrund der naturnahen Waldflächen (Eichen-Hainbuchen-Wälder) von Bedeutung ist.

In dem größten Naturraum des Planungsgebietes liegen einige für den Tierarten- und Pflanzenartenschutz wichtige Flächen (siehe Karte 1 "Arten und Biotope"). Von landesweiter Bedeutung ist der Lutterlandbruch (unter anderem aufgrund der Flora, der Amphibien, der Brutvögel) und der Rieseberg und Teile des Dorms (wegen der Ergebnisse der landesweiten Biotopkartierung). Von hoher Bedeutung sind aufgrund des Vorkommens von besonderen Vogelarten Flächen nördlich und östlich von Schoderstedt. Auch für den Kleinen Sonnenröschen- Bläuling, eine in Niedersachsen vom Aussterben bedrohte Art, sind kleinere Flächen als Lebensraum von sehr hoher, das heißt landesweiter Bedeutung festgestellt worden.

Flächenanteile der Biotoptypen im Naturraum Dormhügelland

|

Arten und Biotope im Fachtext Kapitel 3.1 und Karte 1 "Arten und Biotope"

Landschaftsbild

Das Landschaftsbild im Dormhügelland weist sehr unterschiedliche Qualitäten auf. Zu den Bereichen "sehr geringer" Bedeutung gehören beispielsweise die Gewerbegebiete im nördlichen Teil der Kernstadt, ebenso die Schunteraue bei Groß Steinum, eine weitgehend "ausgeräumte" Ackerlandschaft in der entwässerten Niederung. Die im Dormhügelland dominierende weiträumige, wenig gegliederte Ackerlandschaft hat im allgemeinen eine "geringe Bedeutung" für das Landschaftsbild. Auch viele modernere Siedlungsteile lassen die ursprüngliche Eigenart kaum noch erkennen.

|

| Blick vom Dorm in das Dormhügelland, im Hintergrund der Elm |

Der kieferndominierte Staatsforst nördlich von Lerchenfeld, der sogenannte "Irrgarten" südöstlich von Beienrode und die intensiv genutzte Grünlandsenke nördlich von Lauingen zählen zu den Landschaftsbildräumen "mittlerer Bedeutung". Von "hoher Bedeutung" ist der Lutterlandbruch, der über ein ausgesprochen vielfältiges Mosaik an Lebensräumen und Strukturen verfügt, die räumlich aufs engste miteinander verknüpft sind. Teile des Dorms und des Riesebergs erreichen die höchste Einstufung, da sie unter anderem hinsichtlich ihrer Naturnähe (einem der drei Bewertungskriterien) kaum zu übertreffen sind.

Landschaftsbild im Fachtext Kapitel 3.2 und Karte 2 "Landschaftsbild"

Boden und Wasser

Für das Dormhügelland sind der kleinräumige Wechsel und die Vielfalt der auftretenden Böden hervorzuheben.

Unter den geowissenschaftlich wertvollen Objekten sind die Quellen hervorzuheben, die vor allem in der Nähe des Riesebergs zu finden sind. Weiterhin kommt im Dorm eine Reihe von Erdfällen vor. Zu den Extremstandorten zählen die am Rieseberg und Dorm verbreiteten trockenen, flach- bis mittelgründigen Kalkgesteinsböden (Rendzinen) und Braunerde-Regosole (trockene und nährstoffarme Standorte) sowie, auf der anderen Seite der Skala, die Pseudogleye im Randbereich der Schunteraue (feuchte bis nasse Standorte) und die vermoorten Bereiche in der Schunteraue (mit dem Lutterlandbruch als größtem zusammenhängenden Niedermoor im Naturraum). Daneben gibt es landesweit (Braunerde-Regosole) und regional (Niedermoor sowie die Gley-Braunauenboden der Schunteraue) seltene Bodentypen. Naturnahe Böden findet man vor allem unter den seit Jahrhunderten genutzten Wäldern, den soge-nannten historisch alten Waldstandorten am Dorm und Rieseberg.

Im Dormhügelland bestehen mehrere Gefährdungsrisiken für Boden und Wasser. Auf den sandigen Böden (Podsole und Podsol-Braunerden) liegt, sofern keine dauerhafte Bedeckung des Bodens durch Pflanzenbewuchs gegeben ist, ein erhöhtes Risiko von Winderosion vor. Aufgrund der hohen Durchlässigkeit für Bodenwasser sind diese Böden auch gegenüber Stoffaustrag (Nitratauswaschung) bei Ackernutzung gefährdet. In der Schunteraue und in Bereichen südlich des Riesebergs bewirken Grabensysteme und Dränungen, dass Niederschlagswasser sehr schnell ober- und unterirdisch abgeleitet wird. Dadurch verschlechtern sich die Bedingungen für eine Reinigung des Sickerwassers im Boden, so dass die Gewässergüte der Schunter beeinträchtigt wird. Die schnelle Ableitung des Niederschlagswasser begünstigt außerdem die Entstehung von Hochwasser. In der Schunteraue wurden und werden weite Teile der Niedermoore entwässert, wodurch die Zersetzung der Torfschichten beschleunigt wird. Bei der Torfzersetzung entweicht Stickstoff u.a. als "Lachgas" in die Atmosphäre und greift die Ozonschicht an.

Boden/Wasser im Fachtext Kapitel 3.3 und Karte 3a "Besondere Werte von Böden" und Karte 3b "Wasser und Stoffretention"

Klima/Luft

Für die Kernstadt kann aufgrund ihrer Größe, der Dichte der Bebauung, des Anteils von Gewerbe- und Industrieflächen und der Verkehrsbelastung von einer bioklimatischen und/oder lufthygienischen Belastung ausgegangen werden. Die Bereiche im Umfeld der Kernstadt er-füllen besondere Ausgleichsfunktionen für das Klima und die Luft. Da die Reichweite des Luftaustauschs gerade bei windstillen Wetterlagen begrenzt ist, sind die Kalt- und Frischluftenstehungsflächen im Nahbereich (bis 1 km Entfernung von Rand der Bebauung) besonders wichtig. Auch größere Freiräume wie der Friedhof in Verbindung mit der sich anschließenden Kleingartenanlage erfüllen eine Ausgleichsfunktion für die belasteten Räume der Kernstadt. Die innerstädtischen Grünflächen wirken als klimatische "Kalt- oder Frischluftinseln" für die direkte Nachbarschaft.

Klima/Luft im Fachtext Kapitel 3.4 und Karte 4 "Klima und Luft"

Ziele

Die speziellen Ziele des Naturschutzes im Dormhügelland ergeben sich aus der standörtlichen Vielfalt (trockenwarme Standorte an Hanglagen bzw. über Sanden, Karstmorphologie, Niedermoore in Niederungen, austragsempfindliche Sandböden), der Landschafts- und Nutzungsgeschichte und dem Vorkommen landesweit bedeutsamer Arten.

Aus Sicht des Naturschutzes sollen vor allem feucht-nasse und trocken-nährstoffarme Standorte am Dorm und Rieseberg sowie die Schunteraue gesichert und verbessert werden. Mit ei-nem Flächenanteil von rund einem Viertel des gesamten Naturraumes stellen diese Räume gleichzeitig wichtige Flächen für den Biotopverbund dar. Aufgrund der besonderen Werte für den Schutz von Boden und Wasser gehören unter anderem die derzeitigen Nadelwälder zur Kategorie "Sicherung und Verbesserung" im Bereich der Gemarkung Lauingen. Je 31 Prozent Flächenanteil umfassen die Gebiete der Zielkategorien "Umweltverträgliche Nutzung" im Süden und Westen des Naturraumes sowie an den Hängen des Dorms und "Entwicklung und Wiederherstellung" auf den stoffaustrags- und erosionsgefährdeten Böden im Zentrum des Naturraums. (Erklärungen zu den einzelnen Zielkategorien finden Sie im Einführungskapitel dieser Zusammenfassung und auf der Seite "Zielkonzept")

Flächenanteile der Zielkategorien im Dormhügelland und im Planungsgebiet (in Prozent)

| Zielkategorien________________ | _____Dormhügelland_____ | _____Planungsgebiet_____ |

| Sicherung (S) | 18,0 | 18,5 |

| Verbesserung (V) | 4,5 | 1,5 |

| Sicherung und Verbesserung (S/V) | 16,0 | 22,0 |

| Entwicklung (E) | 30,9 | 19,5 |

| Umweltverträgliche Nutzung (UN) | 30,7 | 38,5 |

Im Dormhügelland sollte angestrebt werden

ein Biotopverbundsystem für Arten der trockenwarmen Lebensräume (Säume, blütenreiche Magerrasen, Waldränder; Zielart: Kleiner Sonnenröschen-Bläuling), für Arten der Fließgewässer und der Niederungen insbesondere entlang der Schunter und der Scheppau und für die Lebensgemeinschaften der Gehölze zu schaffen;

die Schunter durch Entwicklung breiter Gewässerrandstreifen und Wiederherstellung der Grünlandnutzung in der Niederung zu renaturieren;

die Gebiete, die die Voraussetzung erfüllen, unter Schutz zu stellen (Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde);

alle Wälder nach den Grundsätzen des LÖWE- Programms zu bewirtschaften;

landesweit und regional seltene Bodentypen in Teilen zu sichern;

schädliche Bodenabträge durch Erosion zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern;

die Vielfalt der Lebensräume im Offenland und die Eigenart der Kulturlandschaft zu erhalten;

die Inanspruchnahme von Flächen durch Siedlung, Lagerstättenabbau, Industrie, Gewerbe und Verkehr deutlich zu reduzieren;

Bereiche mit besonderen Funktionen für Klima und Luft zu sichern.

Übersicht über die Ziele in Kapitel 4.5.3 des Fachtextes und Karte 5 "Zielkonzept"

Maßnahmen

Die vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen sich in erster Linie auf landwirtschaftliche Flächen. Sie sollen die Situation von Arten und Biotopen, von Boden und Wasser sowie das Landschaftsbild verbessern. Anzusteben ist, dass in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit der Landwirtschaft

lineare Gehölzstrukturen, insbesondere Hecken mit einer (Hecken-) Breite von mindestens fünf Meter im Bereich der in Karte 5 "Zielkonzept" gekennzeichneten Korridore angelegt werden;

Brachen in erster Linie auf trockenwarmen, sandigen Standorten angelegt werden;

weg- und feldbegleitende (mindestens drei Meter breite) Säume auf trockenwarmen Standorten angelegt werden;

Altgrasbestände und Staudenfluren auf trockenwarmen Standorten durch Mahd in mehrjährigen Abständen (Oktober bis Februar) gepflegt werden.;

auf den Winderosionsgefährdeten leichten Böden (wie der Podsole) Zwischenfrüchte angebaut werden;

zur wirksamen Vermeidung von Winderosion auf den gefährdeten Schlägen Hecken (Durchlässigkeit 30-50 %, in Abständen von 200-300 m quer bzw. 300-400 m längs zur Hauptwindrichtung) angelegt werden;

ein ganzjährig hoher Bodendeckungsgrad (über 30 %) durch Feldfrüchte oder Bestandesrückstände auf ackerbaulich genutzten Flächen verwirklicht wird;

Stilllegungsflächen in Bereichen mit Beeinträchtigungen für den Wasser- und Stoffhaushalt konzentriert werden;

auf (jährliches) Schlegeln und Mulchen mehrjähriger Flächenstilllegungen verzichtet wird;

die wenigen noch vorhandenen Feldschuppen (Spargelhütten) in der Feldflur erhalten bleiben (enge Verbindung zur Stadtgeschichte, Stichwort Konservenfabrik);

störende Siedlungsränder durch die Anlage breiter Gehölzstreifen, Obstwiesen oder Weiden besser in die Landschaft eingebunden werden.

Wünschenswert wäre darüber hinaus, dass vor allem durch Bürger

zur Förderung der typisch dörflichen Pflanzen, Flächen in Ortschaften entsiegelt werden;

auf den Einsatz von Herbiziden in den Siedlungen vollständig verzichtet wird.

Maßnahmen in Kapitel 5.4 des Fachtextes und Karte 6 "Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen"

| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

| Impressum | Letzte Änderung: 20.12.2012 |

|