| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

Naturraum Schuntertal

|

| Größe | 856 ha (6,1 % des Planungsgebietes) |

| Nutzung | Überdurchschnittlicher Grünlandanteil (48,2%), große Anteile an Ruderalfluren, Gewässern und Gebüschen und Kleingehölzen, unterdurchschnittlicher Acker- (22,1%) und Waldanteil (16,6 %) |

| Gemarkung | Glentorf, Klein Steimke, Ochsendorf, Rieseberg, Königslutter, Lauingen, Beienrode und Uhry |

| Schutzbedarf | Sehr hoher Anteil schutzbedürftiger Lebensräume (v.a. der Bruchwälder, Niederungen und Gewässer) und unzählige Arten von landesweiter Bedeutung (z.B. der Weißstorch) |

| Besonderheiten | NSG Rieseberger Moor als Schutzgebiet, offene und kleinräumig strukturierte Niederungen, sehr abwechslungsreiches Landschaftsbild |

Der Naturraum Schuntertal zieht sich als breites Band von der Uhraumündung bei Beienrode zwischen den Naturräumen Lehrer Wold und Hasenwinkel in nordwestlicher Richtung hin. Ihm zugerechnet wird außerdem das Rieseberger Moor als großflächiger grundwassergeprägter Teilraum. Durch die kalkhaltigen Zuflüsse aus dem Rieseberg nimmt es als Kalk-Niedermoor geohydrologisch und floristisch eine Sonderstellung ein. Die standörtlichen Gegebenheiten der breiten Schunterniederung werden durch das Grundwasser geprägt, neben den charakteristischen sandig-schluffigen Gley-Braunauenböden und Gleyen sind weite Bereiche von Niedermooren geprägt.

Inhaltsverzeichnis

Zustand von Natur und Landschaft

Arten und Biotope

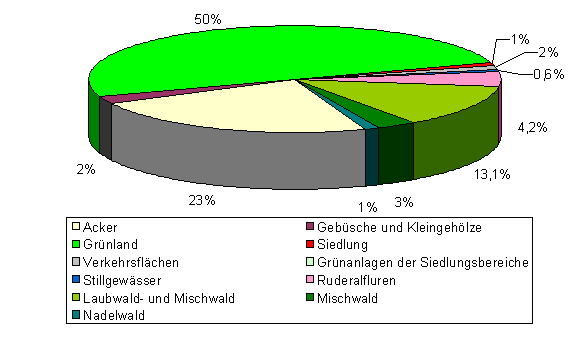

Das Schuntertal zeichnet sich durch einen Grünlandanteil aus, der mehr als fünfmal so groß ist wie der durchschnittliche Grünlandanteil im Planungsgebiet. Ebenfalls überdurchschnittliche Flächenanteile weisen die Ruderalfluren, die Gewässer, Gebüsche und Kleingehölze auf. Im Vergleich zum gesamten Planungsraum sind dagegen Acker und Wald unterrepräsentiert.

Durch den hohen Anteil für den Naturschutz wichtiger Lebensräume ist das Schuntertal insgesamt von hoher Bedeutung. Die beiden höchsten Wertstufen sind im Vergleich zum Gesamtraum (mit zusammen 23 Prozent der Fläche) deutlich stärker vertreten. Insbesondere der Anteil der Biotope mit "sehr hoher Bedeutung" liegt mit 13 Prozent deutlich über dem Durchschnitt des Planungsgebietes (mit 4 Prozent der Fläche). Zu diesen Lebensräumen zählen unter anderem die nährstoffreichen Sümpfe, die Weiden-Sumpfgebüsche und die naturnahen, nährstoffreichen Kleingewässer im Klein Steimker Moor, die verschiedenen Bruchwälder der nährstoffärmeren Standorte und die nährstoffreichen Nasswiesen und Seggenrieder im Naturschutzgebiet Rieseberger Moor.

Weit über die Flächen der Biotope hoher Bewertung weist auch der überwiegende Anteil des übrigen Naturraumes eine hohe Bedeutung für den Pflanzen- und Tierartenschutz auf. Nur wenige - meist ackerbaulich genutzte - Flächen bleiben hier frei von einer hohen Bedeutung. Es handelt sich zumeist um Flächen landesweiter Bedeutung aufgrund von Vorkommen seltener Pflanzen, Heuschrecken, Libellen, Brutvögel teilweise auch Tagfalter und Lurche.

Flächenanteile der Biotoptypen im Schuntertal

|

Arten und Biotope im Fachtext Kapitel 3.1 und Karte 1 "Arten und Biotope"

Landschaftsbild

Die Nutzungsvielfalt und der hohe Anteil natürlich wirkender Lebensräume im Schuntertal führt größtenteils zu einem ansprechenden Landschaftsbild. Herausragende Räume sind das Rieseberger und das Klein Steimker Moor. Das Rieseberger Moor gehört mit seinen Lebensräumen (Bruchwälder, Torfstiche, Seggenbestände) zu den besonders naturnahen Räumen in Königslutter. Als Naturschutzgebiet hat es einen besonderen Reiz und wird von vielen Menschen zur Erholung aufgesucht. Auch das Klein Steimker Moor ist, wenn auch viel stärker vom Menschen beeinflusst, von hohem landschaftlichem Reiz. Diese Kulturlandschaft zeichnet sich durch vielfältige und kleinflächige Nutzungsunterschiede aus, die durch naturnahe Lebensräume aufgelockert wird. Von "hoher Bedeutung" ist die Schunteraue nördlich und südlich der Autobahn. Obwohl diese Räume deutlich erkennbar durch landwirtschaftliche Nutzung beeinflusst sind, kommen hier zahlreiche extensiv genutzte Lebensräume vor (Feuchtgrünland, Weidengebüsche), die den Raum gliedern.

Im Schuntertal lassen sich wichtige und für eine Niederung typische Elementen finden, die das Landschaftsbild bereichern. Neben den für Auen typischen Lebensräumen (Erlenbrüche, Röhrichte, Rieder, Sümpfe) sind auch Besonderheiten wie der Altarm der Schunter bei Glentorf sowie durch die Nutzung des Menschen entstandene Strukturen wie Grünland und Kopfweiden von Bedeu-tung. Die Eisenbahnbrücke über die Schunter nördlich von Glentorf ist - obwohl ein "technisches" Bauwerk von großer Wirkung in der Landschaft und als Kulturdenkmal gesichert. Sie vermittelt uns heute anschaulich die frühere Bedeutung der Eisenbahn als Transportmittel. Nicht zuletzt sind auch natürliche Prozesse, wie die jährlichen Überschwemmungen von Wie-sen und das Vorkommen von auffälligen Arten (Weißstorch, Frösche) bereichernd für das Landschaftsbild. Nachteilig wirkt vor allem die Lärmbelastung der Autobahn (BAB 2) auf weite Teile des Schuntertals.

Landschaftsbild im Fachtext Kapitel 3.2 und Karte 2 "Landschaftsbild"

Boden und Wasser

Durch die kalkhaltigen Zuflüsse aus dem Rieseberg nimmt das Rieseberger Moor als Kalk-Niedermoor eine Sonderstellung ein. Entwässerung, Abtorfung und Trockenlegung haben die Böden soweit verändert, dass naturnahe Böden im Schuntertal fehlen. Als geowissenschaftlich bedeutende Objekte sind eine Quelle sowie eine Bodenaufschluss zu verzeichnen. Extremstandorte sind weit verbreitet: im Klein Steimker Moor, westlich von Ochsendorf, im Rieseberger Moor, am Übergang zum Naturschutzgebiet Lutterlandbruch (das im Dormhügelland liegt) sowie in der Uhrau-Niederung (nördlich von Beienrode). Daneben treten an der Mündung der Uhrau in die Schunter großflächig extrem nährstoffarme Gley-Braunauenböden auf. Die Niedermoorböden sind als regional selten einzustufen (siehe Karte 3a "Besondere Werte von Böden").

Im Naturraum Schunter sind hinsichtlich des Boden- und Wasserschutzes relativ unproblematische Bereiche zum Teil eng mit Bereichen verzahnt, die Beeinträchtigungen oder Gefähr-dungen aufweisen (siehe hierzu Karte 3b "Wasser- und Stoffretention"). Positiv zu bewerten sind für die Wasser- und Stoffrückhaltung (Retention) die Flächen im Überschwemmungsbereich, die mit einem Pflanzenbestand dauerhaft bedeckt sind, wie z.B. Grünland. Negativ zu bewerten ist dagegen zeitweise offener Boden (Ackernutzung) im Überschwemmungsgebiet. Hier besteht die Gefahr von Stoffausträgen (Boden, Nährstoffe). Ungünstig sind auch entwässerte Niedermoorböden, da hier Substanzverlust durch Torfzersetzung eintritt, verbunden mit Nitratauswaschung und Freisetzung von klimaschädlichem Lachgas. Die Entwässerung von Mineralböden durch Grabensysteme und Dränungen bewirkt, dass Niederschlagswasser sehr schnell ober- und unterirdisch abgeleitet wird. Dadurch verschlechtern sich die Bedingungen für eine Reinigung des Sickerwassers im Boden, so dass die Gewässergüte der Schunter beeinträchtigt wird. Die schnelle Ableitung des Niederschlagswasser begünstigt außerdem die Entstehung von Hochwasser. Alle Fließgewässerabschnitte im Naturraum Schunter sind als naturfern und beeinträchtigt einzustufen.

Boden/Wasser im Fachtext Kapitel 3.3 und Karte 3a "Besondere Werte von Böden" und Karte 3b "Wasser und Stoffretention"

Klima/Luft

Aufgrund ihrer Nutzungsstruktur kann von einer sehr hohen Kaltluftproduktion im Naturraum Schunter ausgegangen werden. Im Bereich der stark befahrenen Verkehrstrassen (BAB 2, L 290) kommt es - da hier breite, trassenbegleitende Gehölzbestände fehlen - zur Schadstoff-ausbreitung in der Fläche.

Klima/Luft im Fachtext Kapitel 3.4 und Karte 4 "Klima und Luft"

Ziele

Die Ziele für die grundwassergeprägten Niedermoor- und Auenstandorte im Schuntertal leiten sich aus der hohen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im Zusammenhang mit der räumlichen Situation und der Nutzungsgeschichte ab. Daraus resultiert das Erfordernis, landschaftstypische Wasserstände bzw. Überflutungsdynamik zu sichern und wieder herzustellen Dies gilt im Rieseberger Moor sowie im Niederungsbereich von Schunter, Scheppau und Uhrau. Die genannten Fließgewässer bilden mit den angrenzenden feuchten Lebensräumen be-deutsame Kernflächen des Biotopverbundes. Verbundstrukturen wie Gewässerrandstreifen in Verbindung mit der Durchgängigkeit für Wasserlebewesen sollen die Gewässer einschließlich der angrenzenden Feuchtlebensräumen bis in den Quellbereich vernetzen. Spezielle Aspekte des Artenschutzes sollen Eingang in der konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der Maßnahmen finden.

Die aus naturschutzfachlicher Sicht herausragende Stellung des Schuntertales innerhalb des Planungsgebietes zeigt sich in dem Flächenanteil von fast 78 Prozent an der Zielkategorie "Sicherung". Die weiteren Zielkategorien "Sicherung und Verbesserung" (Dauervegetationsflächen mit Bedeutung für Wasser und Boden) sowie "Umweltverträgliche Nutzung" liegen am Rande der Niederung bzw. nördlich von Glentorf in den angrenzenden höhergelegenen, ackerbaulich genutzten Gebieten. (Erklärungen zu den einzelnen Zielkategorien finden Sie im Einführungskapitel dieser Zusammenfassung und auf der Seite "Zielkonzept")

Flächenanteile der Zielkategorien im Schuntertal bzw. im Gesamtgebiet (in Prozent)

| Zielkategorien________________ | _____Schuntertal_____ | _____Planungsgebiet_____ |

| Sicherung (S) | 78,0 | 18,5 |

| Verbesserung (V) | 3,3 | 1,5 |

| Sicherung und Verbesserung (S/V) | 3,5 | 22,0 |

| Entwicklung (E) | 1,9 | 19,5 |

| Umweltverträgliche Nutzung (UN) | 13,3 | 38,5 |

In Zukunft sollte im Schuntertal angestrebt werden:

die naturnahen Gewässer einschließlich ihrer Uferbereiche, insbesondere entlang der Schunter, der Scheppau und der Uhrau sowie in den in Karte 5 eingezeichneten Korridoren zu sichern und zu entwickeln;

die Nutzung so zu gestalten, dass die Habitat- und Standortansprüche gefährdeter Arten (unter anderem Weißstorch, Fischotter, Sumpfschrecke) berücksichtigt werden;

das bestehende Feuchtgrünland zu sichern und weiteres zu entwickeln;

die Bereiche, welche die Voraussetzungen erfüllen, naturschutzrechtlich zu sichern;

die auentypische Überflutungsdynamik zu entwickeln und wiederherzustellen (auch im Hinblick auf das Erleben von Landschaft);

Niedermoorböden zu erhalten;

die landesweit und regional seltenen Bodentypen exemplarisch zu sichern;

die niedermoortypischen Lebensräume zu sichern und zu entwickeln;

naturnahe Grundwasserverhältnisse in Auen und Niedermooren zu entwickeln und wiederherzustellen;

die Retentionsfunktion von Gewässern einschließlich ihrer Auen zu entwickeln und wiederherzustellen;

schadhafte Bodenabträge durch Erosion (Ausschluss der Ackernutzung im Überschwemmungsbereich) zu vermeiden und zu vermindern;

schadhafte Bodenverdichtungen (Ausschluss der Ackernutzung im Überschwemmungsbereich) zu vermeiden und zu vermindern.

Übersicht über die Ziele in Kapitel 4.5.3 des Fachtextes und Karte 5 "Zielkonzept"

Maßnahmen

Anzustreben ist, dass in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit der Landwirtschaft

nicht oder nur extensiv genutzte, gehölz- und krautreiche (mindestens fünf Meter breite) Gewässerrandstreifen angelegt werden, speziell entlang der Schunter, Scheppau und Uhrau und den in Karte 5 gekennzeichneten Korridoren;

auf (jährliches) Schlegeln und Mulchen mehrjähriger Flächenstilllegungen verzichtet wird;

auf weitere Entwässerungsmaßnahmen verzichtet wird und die Entwässerungsmaßnahmen überprüft und bestehende Drainage ggf. zurückgebaut werden;

auf weiteren Grünlandumbruch verzichtet wird;

Acker in Überschwemmungsgebieten in Grünland umgewandelt wird;

das Grünland extensiv bewirtschaftet wird;

großflächige Röhrichtbestände gefördert werden;

Wünschenswert wäre darüber hinaus, dass

auf Siedlungserweiterung in hochwassergefährdeten Niederungen verzichtet wird (Zuständigkeitsbereich der Stadt Königslutter);

die Nadelwälder in naturnahe Laubwaldbestände überführt werden (Forstamt Königslutter, private Waldbesitzer).

Maßnahmen in Kapitel 5.4 des Fachtextes und Karte 6 "Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen"

| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

| Impressum | Letzte Änderung: 20.12.2012 |

|