| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

Naturraum Helmstedter Mulde

|

| Größe | 981 ha (7 % des Planungsgebietes) |

| Nutzung | Sehr hoher Ackeranteil (92,4 %) |

| Gemarkung | Lelm, Schickelsheim, Königslutter und Rottorf |

| Schutzbedarf | Aus Naturschutzsicht wertvolle Flächen unter 1% |

| Besonderheiten | Landwirtschaftlich intensiv genutzter Raum in der stellenweise boden- und grundwasserschonend bewirtschaftet werden muss |

Der Naturraum Helmstedter Mulde stellt den südöstlichen Teil des Planungsgebietes um die Ortschaft Sunstedt und das Klostergut Hagenhof dar. Er umfasst die lössbedeckte Mulde, die sich flachwellig südlich der Schunter entlang zieht und noch über die Grenze des Planungsgebietes hinaus in den Raum Süpplingen hineinreicht. Subkontinentale Klimaeinflüsse werden in diesem Gebiet vergleichsweise deutlicher und leiten die Börde ein, die sich als landwirtschaftlicher Gunstraum nach Osten bis Magdeburg und Halle erstreckt.

Inhaltsverzeichnis

Zustand von Natur und Landschaft

Arten und Biotope

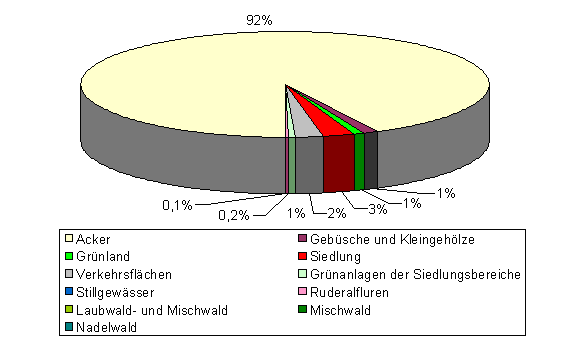

Die Helmstedter Mulde ist ein landwirtschaftlich intensiv genutzter Raum mit einem überdurchschnittlichen hohen Ackeranteil. Aufgrund dieses hohen Wertes sind viele andere Nutzungen hinsichtlich ihrer Flächenanteile weit unterrepräsentiert, vor allem Wälder, Grünland, Gewässer, Ruderalfluren und Siedlungen.

Die Bewertung der Lebensräume (siehe Karte 1 "Arten und Biotope") spiegelt diese Flächenanteile mehr oder weniger wider. Der extrem hohe Anteil der Ackerflächen führt zu einer Bewertung von knapp 99 Prozent der Fläche mit "geringer" bis "sehr geringer" Bedeutung und einem Prozent der Fläche mit "mittlerer Bedeutung" für den Biotopschutz. Lediglich eine sehr kleine, für den Pflanzenartenschutz wichtige Fläche ist von landesweiter Bedeutung. Die Helmstedter Mulde ist daher aus Sicht des Biotopschutzes der am wenigsten wertvolle Raum im Planungsgebiet.

Flächenanteile der Biotoptypen im Naturraum Helmstedter Mulde

|

Arten und Biotope im Fachtext Kapitel 3.1 und Karte 1 "Arten und Biotope"

Landschaftsbild

Die sanftwellige Landschaft ist weitgehend frei von auflockernden Strukturen. In Teilen gliedern (Obst-)Baumreihen entlang der Verkehrswege und Gräben die Landschaft. Röhrichte, Grünland, Stillgewässer und andere gliedernde Elemente sind dagegen nur in Einzelfällen erhalten geblieben. Das Landschaftsbild ist daher nahezu flächendeckend von "sehr geringer Bedeutung". Lediglich in den Ortslagen von Lelm und Sunstedt sowie in der Umgebung der Güter (Hagenhof, Schickelsheim) werden höhere Werte erreicht.

Für die Ortschaften ist - aufgrund der sehr guten Böden - eine kompakte Siedlungsform, das sogenannte geschlossene Haufendorf, typisch. Schöne Beispiele dieser Siedlungsform lassen sich in den alten Ortsteilen von Sunstedt und Lelm betrachten. Nur noch in Einzelfällen sind typische Ortsränder mit Obst- und Gemüsegärten sowie Viehweiden erhalten geblieben.

|

| Blick über ausgeräumte Ackerlandschaften auf Königslutter |

Für das Landschaftsbild störend sind Siedlungsränder mit abrupten, wenig harmonischen Übergängen zur freien Landschaft sowie technische Einrichtungen wie Sendemasten. Auch von den vielbefahrenen Straßen, hier der B 1, gehen geruchliche, optische und vor allem akustische Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild aus (siehe Karte 4 "Klima und Luft").

Landschaftsbild im Fachtext Kapitel 3.2 und Karte 2 "Landschaftsbild"

Boden und Wasser

Die Quellen in der Umgebung des Hagenhof sind die einzigen geowissenschaftlich wertvollen Objekte in der Helmstedter Mulde. Die Pseudogleye (Stauwasserböden) im Bereich von Schickelsheim im Übergang zur Schunteraue sind feuchte bis nasse Standorte und zählen zu den Extremstandorten, die für den Naturschutz von besonderem Interesse sind. Zu diesen gehört auch der Braunerde-Regosol im Bereich von Sunstedt, ein trockener, nährstoffarmer Standort (siehe Karte 3a "Besondere Werte von Böden").

Potenzielle Risiken für Boden und Wasser treten in verschiedenen Bereichen, vor allem im südwestlichen Teil des Naturraums auf (siehe Karte 3b "Wasser und Stoffretention"). Hier steigt das Gelände allmählich zum Elm an, so dass bei Hangneigungen von mehr als 12 Prozent ein direktabflussbedingter Wasser- und Stoffaustrag aus den Äckern zu befürchten ist. Östlich von Sunstedt besteht zusätzlich die Gefahr des Eintrags von Stoffen in das Grundwasser, da die Ackernutzung in diesem Bereich auf durchlässigem Gestein (Bodentyp Pararendzina) stattfindet. Die obersten Abschnitte des Scheidewellenbachs sind relativ naturnah strukturiert, während der Mittel- und Unterlauf sowie die übrigen Gewässer des Naturraums naturfern ausgebaut sind.

Boden/Wasser im Fachtext Kapitel 3.3 und Karte 3a "Besondere Werte von Böden" und Karte 3b "Wasser und Stoffretention"

Klima/Luft

Die Kernstadt ist aufgrund ihrer Größe und Siedlungsstruktur bioklimatisch und lufthygenisch belastet. Die Bereiche im Umfeld der Kernstadt erfüllen eine besondere Ausgleichsfunktionen für das Klima und die Luft, da vor allem im Nahbereich (bis 1 km Entfernung vom Rand der Bebauung), etwas abgeschwächt auch bis 2 km Entfernung, Luftaustauschprozesse auch bei windschwachen oder windstillen Wetterlagen möglich sind. Der westliche Teil des Naturraums Helmstedter Mulde liegt nahe genug an der Kernstadt, dass ein Luftaustausch stattfinden kann.

Klima/Luft im Fachtext Kapitel 3.4 und Karte 4 "Klima und Luft"

Ziele

Bei der zukünftigen Entwicklung der Helmstedter Mulde sind vorrangig Ziele des Bodenschutzes zu berücksichtigen. Mit knapp 85 Prozent der Fläche dominiert die Zielkategorie der "Umweltverträgliche Nutzung" die auf die Verbesserung und den Erhalt der Bodenstruktur sowie der biologischen Aktivität ausgerichtet ist. Weitere 14 Prozent - vornehmlich in stärker reliefierten Hangbereichen - entfallen auf "Vorrangige Entwicklung und Wiederherstellung", wo der Schwerpunkt auf die Verbesserung der Wasserrückhaltung im Boden sowie der Minderung des Direktabflusses liegt. (Erklärungen zu den einzelnen Zielkategorien finden Sie im Einführungskapitel dieser Zusammenfassung und auf der Seite "Zielkonzept")

Flächenanteile der Zielkategorien in der Helmstedter Mulde und im Planungsgebiet (in Prozent)

| Zielkategorien______________ | ____Helmstedter Mulde____ | ____Planungsgebiet____ |

| Sicherung (S) | 0,1 | 18,5 |

| Verbesserung (V) | 0,0 | 1,5 |

| Sicherung und Verbesserung (S/V) | 0,7 | 22,0 |

| Entwicklung (E) | 14,4 | 19,5 |

| Umweltverträgliche Nutzung (UN) | 84,9 | 38,5 |

In der Helmstedter Mulde sollte angestrebt werden

ein Biotopverbundsystem zu schaffen für Arten der Fließgewässer und der Niederungen sowie für Arten der Gehölze insbesondere entlang des Scheidewellenbachs, des Sunstedter Bachs, des Schambachs und des Schierpkebachs;

die Gebiete zu naturschutzrechtlich zu sichern, die die erforderlichen Voraussetzung erfüllen (wie der Schierpker Bach);

die für dörfliche Siedlungen charakteristischen Tier- und Pflanzenarten zu sichern und zu entwickeln;

die geowissenschaftlich schutzwürdigen Objekte (beispielweise der Quellbereich beim Klostergut Hagenhof) zu sichern;

schädliche Bodenabträge durch Erosion zu vermeiden oder zu vermindern;

schädliche Bodenverdichtungen zu vermeiden oder zu vermindern;

gliedernde Landschaftselemente wie Ufervegetation und Hecken zu erhalten und zu entwickeln;

Nähr- und Schadstoffeinträgen in Oberflächengewässer (Einzugsgebiet von Scheidewel-lenbach, Sunstedter Bach, Schambach und Schierpkebach) zu vermeiden oder zu vermindern;

bestehende visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu minimieren.

Übersicht über die Ziele in Kapitel 4.5.3 des Fachtextes und Karte 5 "Zielkonzept"

Maßnahmen

Die vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen sich in erster Linie auf landwirtschaftliche Flächen. Sie sollen die Situation von Arten und Biotopen, von Boden und Wasser sowie das Landschaftsbild verbessern. Wünschenswert ist es, in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit der Landwirtschaft

nicht oder extensiv genutzte gehölz- und krautreiche (mindestens fünf Meter breite) Gewässerrandstreifen entlang des Scheidewellenbachs, des Sunstedter Bachs, des Schambachs und des Schierpkebachs anzulegen;

lineare Gehölzstrukturen anzulegen, insbesondere Hecken, mit maximal 50 m Abstand zueinander und einer (Hecken-) Breite von mindestens fünf Meter im Bereich der in Karte 5 gekennzeichneten Korridore;

bestehende Elemente und Strukturen in der Feldflur zu erhalten und neue anzulegen;

Dauervegetation auf Schlägen in erosionsempfindlichen Hanglagen anzulegen;

eine ganzjährig hohe Bodendeckung (unter 30 %) durch Feldfrüchte oder Bestandesrück-stände auf ackerbaulich genutzten Flächen anzustreben;

konservierende Bodenbearbeitung (Mulchsaat, Direktsaat, pfluglos) zu betreiben;

Arbeitsgänge zu koppeln;

technische Optimierung vorzunehmen, um der Ausbreitung von Dünge- und Pflanzen-behandlungsmitteln entgegen zu wirken und die Abdrift zu vermeiden;

Fahrtrassen (Intervallfahrgasse) teilweise zu begrünen;

den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verringern;

Flächen, die für mehrere Jahre stillgelegt wurden, nicht jährlich oder vollständig zu schlegeln und zu mulchen;

Stilllegungsflächen in Bereichen mit Beeinträchtigungen für den Wasser- und Stoffhaushalt zu konzentrieren.

Maßnahmen in Kapitel 5.4 des Fachtextes und Karte 6 "Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen"

| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

| Impressum | Letzte Änderung: 20.12.2012 |

|