| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

Naturraum Twülpstedter Lehmplatte

|

| Größe | 379 ha (2,7% des Planungsgebietes) |

| Nutzung | Hoher Wald- (v.a. Nadelwälder) und Ackeranteil |

| Gemarkung | Rhode |

| Schutzbedarf | naturnahe Laubwälder auf historisch alten Waldstand-orten |

| Besonderheiten | Historisch alte Waldstandorte, das heißt Bereiche, die nachweislich seit mindestens 250 Jahre mit Wald bestockt sind. Diese Flächen haben einen besonders hohen Wert für den Naturschutz. Am Rand des Sarling abwechslungsreiches Landschaftsbild |

Der Naturraum Twülpstedter Lehmplatte mit der Ortschaft Bisdorf ist im nordöstlichen Teil des Planungsgebietes lediglich auf kleiner Fläche vertreten. Er schließt nördlich von Rhode an den Hasenwinkel an, von dem er sich durch das nach Norden sanft ansteigende Relief sowie den geologischen Aufbau unterscheidet.

Inhaltsverzeichnis

Zustand von Natur und Landschaft

Arten und Biotope

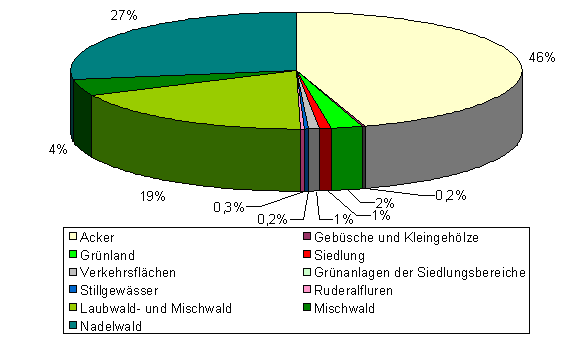

Die Twülpstedter Lehmplatte ist durch einen relativ hohen Wald- und Ackeranteil charakterisiert (siehe Grafik 3). Mit 27 Prozent ist der Nadelwaldanteil auffallend hoch. Die Bewertung der Biotoptypen spiegelt diese Flächennutzung im wesentlichen wider (siehe Karte 1 "Arten und Biotope"): der hohe Ackeranteil führt auf fast der Hälfte der Fläche zu einem geringen Wert für den Ar-ten und Biotopschutz, die "mittleren" bis "sehr hohen" Bewertungsstufen werden vor allem im Wald erreicht. Besonders die verschiedenen Formen der Eichen-Hainbuchenwälder, die für die Twülpstedter Lehmplatte typisch sind, werden dann mit "sehr hoch" bewertet, wenn es sich um sogenannte "historisch alte Waldstandorte" handelt, das heißt, um Standorte die nachweislich seit mehr als 250 Jahren als Wald bewirtschaftet werden. Auffällig ist ein im Vergleich zum Planungsgebiet höherer Anteil "mittlerer" bis "sehr hoher" Bewertungseinheiten.

Aus Sicht des Artenschutzes sind einige Flächen besonders wertvoll. Sie sind in Karte 1 des Landschaftsplans in den interaktiven Karten unter dem Thema "Bewertung Tier- und Pflanzenartenschutz" zu finden. Hervorzuheben ist eine Fläche im westlichen Teil des Naturraumes, die aufgrund ihrer Qualitäten in der Biotopkartierung des Landes als landesweit bedeutsam eingestuft wurde. Kleinere Flächen am Rande des Stadtgebietes haben landesweite Bedeutung aufgrund des Vorkommens gefährdeter Arten.

Flächenanteile der Biotoptypen in der Twülpstedter Lehmplatte

|

Arten und Biotope im Fachtext Kapitel 3.1 und Karte 1 "Arten und Biotope"

Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird deutlich durch die Verteilung der Nutzungen im Raum und deren Intensität beeinflusst. Eine "geringe Bedeutung" weisen die Ackerlandschaften auf, weil ihnen gliedernde Strukturen weitgehend fehlen. Auch viele Waldbereiche sind auf Grund der intensiven Nutzung wenig attraktiv. Neben den Laubwaldbeständen sind in den Wäldern immer wieder größere Nadel- und Mischwaldbestände zu finden, die das Erlebnis eines naturnahen Landschaftsbildes beeinträchtigen. Das Landschaftsbild im Wald ist daher meist von "mittlerer Bedeutung". Lediglich der Waldbestand westlich des Ritterguts Bisdorf ist aufgrund der langen historischen Kontinuität, des Alters und der Baumartenzusammensetzung dieses Bestandes "sehr hoch" zu bewerten.

|

| Hoch bewertete Landschaftsbildeinheit südlich des Sarlings |

"Hoch" bewertet wurde eine Landschaftsbildeinheit mit einer mäßig gegliederten Grünlandniederung südlich des Sarling (siehe Foto links).

Ein besonders charakteristischer Landschaftsbestandteil ist die Baumreihe, die östlich des Rittergutes Bisdorf zum Bisdorfer Holz führt. Diese prächtigen Bäume gliedern die Landschaft auf eindrucksvolle Weise.

Landschaftsbild im Fachtext Kapitel 3.2 und Karte 2 "Landschaftsbild"

Boden und Wasser

Die charakteristischen Böden der Twülpstedter Lehmplatte sind Ranker unter forstlicher Nutzung (Sarling) und Pseudogleye (Bisdorf) als Ackerstandorte. Der Ranker gehört zu den trockenen, nährstoffarmen Bodentypen und damit zu den sogenannten "Extremstandorten", die eine besondere Bedeutung für den Naturschutz haben. Der Ranker zählt im übrigen, wie auch der östlich angrenzende Pelosol-Pseudogley zu den landesweit seltenen Böden in Niedersachsen.

Im Sarling gibt es Bereiche mit hoher Grundwasserneubildung und relativ geringem Risiko von Stoffausträgen. Hervorzuheben ist die Schutzfunktion der Dauervegetation, hier Wald. Die Wasserspeicherung im Waldboden und die Verdunstung durch die Vegetation mindern das Risiko von Stoffausträgen auf den sehr durchlässigen Böden (Bodentyp "Ranker"). Dort wo dieser Bodentyp (in Waldrandbereichen) unter Ackernutzung genommen wurde, besteht allerdings ein hohes Stoffaustragsrisiko aufgrund der sehr hohen Austauschhäufigkeit des Bodenwassers. Bereiche mit einem hohen Wasser- und Stoffaustragsrisiko sind vor allem auf den stärker geneigten Pseudogleyen unter ackerbaulicher Nutzung (also ohne Dauervegetation) festzustellen.

Erläuterungen sind auf der Seite Boden und Wasser zu finden.

Boden/Wasser im Fachtext Kapitel 3.3 und Karte 3a "Besondere Werte von Böden" und Karte 3b "Wasser und Stoffretention"

Ziele

Die Naturschutzziele für die Twülpstedter Lehmplatte gründen sich vor allem auf die Qualitäten und Entwicklungsmöglichkeiten von Arten und Biotopen sowie die Anforderungen an den Schutz von Boden und Wasser.

Die höchsten ("Sicherung") und mittleren ("Sicherung/Verbesserung") Zielkategorien finden sich lediglich im Wald, während sich die Ackerflächen in der untersten Kategorie ("Umweltverträgliche Nutzung") befinden (siehe Karte 5 "Zielkonzept"). (Erklärungen zu den einzelnen Zielkategorien finden Sie im Einführungskapitel dieser Zusammenfassung und auf der Seite "Zielkonzept").

Flächenanteile der Zielkategorien in der Twülpstedter Lehmplatte und im Planungsgebiet (in Prozent)

| Zielkategorien_______________ | ___Twülpstedter Lehmplatte___ | ___Planungsgebiet___ |

| Sicherung (S) | 17,9 | 18,5 |

| Verbesserung (V) | 0,0 | 1,5 |

| Sicherung und Verbesserung (S/V) | 34,1 | 22,0 |

| Entwicklung (E) | 1,5 | 19,5 |

| Umweltverträgliche Nutzung (UN) | 46,4 | 38,5 |

In Zukunft sollte für den Naturraum Twülpstedter Lehmplatte angestrebt werden,

den Biotopverbund zu verbessern (insbesondere den Verbund für Tier- und Pflanzenarten der Hecken und Wälder);

die Wälder in einen naturnahen Zustand zu überführen, also vor allem die Nadelwaldparzellen in Abstimmung mit den Eigentümern in Laubmischwälder umzuwandeln;

Aspekte des Arten- und Biotopschutzes bei der Bewirtschaftung der Wälder stärker zu berücksichtigen;

landesweit und regional seltene Bodentypen exemplarisch zu sichern;

landschaftlich markante Strukturen (Magerrasen über Mergelrücken, Dauervegetations-streifen entlang der Gräben, Feldgehölze) wegen ihrer positiven Wirkung auf das Land-schaftsbild und den Biotopverbund unbedingt zu erhalten;

bei der künftigen Siedlungsentwicklung sollte der Charakter von Bisdorf als Gut über planungsrechtliche Instrumente gesichert werden.

Übersicht über die Ziele in Kapitel 4.5.3 des Fachtextes und Karte 5 "Zielkonzept"

Maßnahmen

Da in diesem Naturraum die Nutzungen Land- und Forstwirtschaft dominieren, konzentrieren sich die Maßnahmenvorschläge stark auf diese beiden Nutzungen.

Die für den Wald verantwortlichen Institutionen und Personen werden aufgefordert, das LÖWE-Programm der Landesregierung zur Grundlage der eigenen Waldbewirtschaftung zu machen, sofern dieses nicht bereits praktiziert wird. Dort ist festgeschrieben, dass

standortgemäße Baumarten gepflanzt werden;

die Naturverjüngung (unter anderem durch Erhöhung des Abschusses von Schalenwild) gefördert wird;

die Nutzung vorwiegend durch Einzelstammnutzung geschieht (Zielstärkennutzung);

auf großflächiges Abholzen verzichtet wird;

die Nadelwälder in naturnahe Laubwaldbestände unter Verwendung heimischer, stand-ortangepasster Laubbäume umgewandelt werden;

höhlenreiche Alt- und Totholzbestände vor Einschlag gesichert werden;

breite, vielfältig abgestufte Waldränder (auch Waldinnenränder) aus heimischen Kraut-, Strauch- und Baumarten aufgebaut werden.

Aus Sicht des Naturschutzes ist darüber hinaus auch eine deutliche Erhöhung der Umtriebszeiten anzustreben. Eine leichte Erhöhung des Waldanteils ist ebenfalls wünschenswert, insbesondere wenn dies zu einer Entwicklung unregelmäßiger Waldrandverläufe führt.

Die Landwirtschaft sollte nach Möglichkeit folgende Maßnahmen umsetzen:

alle noch bestehenden Kleinstrukturen (Baumreihen, Einzelbäume, Feldgehölze, Hecken, Gräben und Feuchtstellen) zu erhalten und einen Beitrag zur deren Pflege zu leisten;

Flächen, die für mehrere Jahre stillgelegt wurden, nicht jährlich oder vollständig zu schlegeln und zu mulchen;

weitere Kleinlebensräume zu entwickeln, zum Beispiel durch die Anlage von nicht oder extensiv genutzten gehölz- und krautreichen (mindestens fünf Meter breiten) Gewässerrandstreifen entlang von Gräben und Bächen, oder durch die Anlage von landwirtschaftlich nicht genutzten feld- und wegbegleitenden (mindestens drei Meter breiten) Säumen;

insbesondere in Siedlungsnähe Flächen zur Anlage von Gehölzstrukturen zur Verfügung zu stellen. Die Planung des Biotopverbundes sieht insbesondere die Anlage linearer Gehölzstrukturen, insbesondere von Hecken (maximal 50 m Abstand zueinander; Heckenbreite mindestens fünf Meter) zwischen dem Sarling und Bisdorf vor.

Maßnahmen in Kapitel 5.4 des Fachtextes und Karte 6 "Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen"

| Start | Twülpstedter Lehmplatte | Hasenwinkel | Dormhügel | Helmstedter Mulde | Elm | Lehrer Wold | Schuntertal |

| Impressum | Letzte Änderung: 20.12.2012 |

|