3.3.3 Bereiche mit besonderer bzw. beeinträchtigter / gefährdeter Funktions-fähigkeit für Wasser- und Stoffretention – Ergebnisdarstellung

Die Inhalte der Karte 3b – Wasser- und Stoffretention werden schwerpunktmäßig tabellarisch beschrieben. Zu jedem Legendenpunkt wird aufgelistet, in welchen Bereichen innerhalb der Naturräume/ naturräumlichen Einheiten der jeweilige Inhalt relevant ist.

Die Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention entsteht aus dem Zusammenwirken der naturräumlichen Ausstattung einer Landschaft mit der aktuellen Nutzung. Sie bezeichnet die Fähigkeit eines Landschaftsausschnitts, Niederschlags- oder Überflutungswasser sowie darin gelöste Stoffe zurückzuhalten und damit sowohl den Oberflächenabfluss als auch Stoffverluste zu verlangsamen oder zu verringern (Marks et al. 1992). In einem natürlichen Ökosystem oder vergleichbar auch bei nachhaltiger Nutzung von Natur und Landschaft ist der Wasser- und Stoffkreislauf kurz geschlossen, das Lokalklima, das Bodenwasser und die Abflussverluste sind ausgeglichen bzw. entsprechen naturnahen Standortbedingungen. Damit sind auch die Stoffverluste an benachbarte Landschaftsausschnitte gering. Sind die Wasser- und Stoffkreisläufe innerhalb einer Landschaft überwiegend kurz geschlossen, können sich die mit Wasser- und Stoffausträgen verbundenen Beeinträchtigungen wie Hochwasserereignisse, Erosionsvorgänge oder Schadstofffrachten nicht so leicht über weite Gebiete ausdehnen wie bei gestörten Wasser- und Stoffkreisläufen.

Das Ziel „Sicherung und Wiederherstellung kleinräumig geschlossener, naturnahen Bedingungen entsprechender Wasser- und Stoffkreisläufe“ (NLÖ 1999) dient der Sicherung der nachhaltigen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und erfordert die Beachtung der relevanten Wechselwirkungen von Boden, Grundwasser und Oberflächenwasser. Die Bearbeitung weist demzufolge gegenüber dem LRP von 1995 einige methodische und thematische Neuerungen auf (vgl. Materialband).

Die Bedeutung der Wasserrückhaltung in den Einzugsgebieten ist mit den Hochwasserkatastrophen der vergangenen Jahre ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Kleinräumig geschlossene Wasserkreisläufe sind für den Landschaftswasserhaushalt, aber auch für den Stoffhaushalt der Landschaft von großer Wichtigkeit, da sie eine zeitnahe Regulation von natürlichen oder anthropogen bedingten Schwankungen im Naturhaushalt ermöglichen. Oberflächenwasser, das am Niederschlagsort versickern kann, durchläuft die Speicher- und Filterfunktionen des Bodens. Fließt es hingegen auf mehr oder weniger versiegelten Flächen oberflächlich oder gar verrohrt direkt dem Vorfluter zu, ist der natürliche Wasserkreislauf unterbrochen. Als Folge von Beeinträchtigungen der Regulationsfunktion des Landschaftswasserhaushaltes verschärfen sich die Abflussspitzen wie auch Niedrigwasserstände an den Fließgewässern. Ein ausgeglichener Landschaftswasserhaushalt mit kleinräumig geschlossenen Wasserkreisläufen ist somit auch eine wesentliche Voraussetzung für den vorbeugenden Hochwasserschutz.

Hydrologische oder hydraulische Untersuchungen sind zur Erfassung der Wasser- und Stoffretention im LRP nicht erfolgt. Sie bleiben wasserwirtschaftlichen Fachgutachten vorbehalten.

Die im folgenden Kapitel betrachteten Einzelthemen beschreiben jeweils Teilaspekte des komplexen Wirkungsgefüges der Wasser- und Stoffretention. Die Auswahl richtet sich danach, welche durch Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes beeinflussbar sind (BIERHALS 2002).

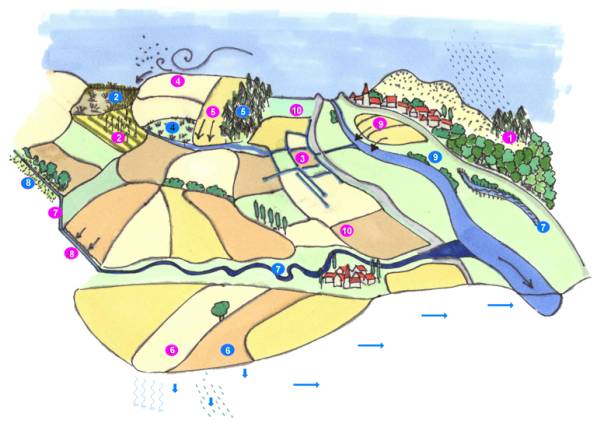

Abbildung 3.3.3-1 zeigt an einem fiktiven Landschaftsausschnitt, welche im Kap. 2.3 betrachteten Einzelthemen an welchen Landschaftausschnitten verortet werden können. Das Augenmerk soll einerseits auf die Bereiche gelenkt werden, denen aufgrund ihrer besonderen Funktionsfähigkeit eine besondere Bedeutung zukommt (blaue Punkte), zum anderen sollen mögliche Konfliktbereiche mit beeinträchtigter/ gefährdeter Funktionsfähigkeit herausgestellt werden, in denen eine Anpassung der Nutzungsstruktur an die naturräumlichen Voraussetzungen eine wesentliche Verbesserung der Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention bewirken kann (pinkfarbene Punkte).

- In Bereichen mit besonderer Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention (vgl. blaue Punkte in Abbildung 3.3.3-1) ist - im Rahmen der aktuellen Nutzung - von einer nachhaltigen Sicherung des Naturhaushaltes in seinem jeweiligen räumlichen Bezugsfeld auszugehen. Darüber hinaus nehmen diese Bereiche teilweise auch Schutz- und Ausgleichsfunktionen für angrenzende Flächen im Bezugsraum kleinräumig geschlossener Stoff- und Wasserkreisläufe wahr.

- In Bereichen mit beeinträchtigter/ gefährdeter Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention (vgl. pinkfarbene Punkte in Abbildung 3.3.3-1) hingegen ist - im Rahmen der aktuellen Nutzung - die nachhaltige Sicherung des Naturhaushaltes nicht oder nicht ausreichend gegeben. Die Art und Intensität der Nutzung sollte in diesen Bereichen im Hinblick auf die Empfindlichkeit der Standorte überprüft und ggf. neu ausgerichtet werden.

- In den Bereichen, die weder als besonders funktionsfähig noch als beeinträchtigt/ gefährdet dargestellt sind (vgl. Karten 3a und 3b), besteht kein akuter Handlungsbedarf hinsichtlich Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit. Die Nutzung im Rahmen der guten fachlichen Praxis gemäß § 5 BNatSchG gewährleistet in der Regel die grundlegende Funktionsfähigkeit für Wasser und Stoffretention.

Die Kriterien zur Unterscheidung der Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit von denen mit beeinträchtigter/ gefährdeter Funktionsfähigkeit werden nach einem Kriterienrahmen (ARUM 2003b) u.a. auf der Grundlage der BÜK50 und der Biotoptypenkarte herausgearbeitet (vgl. Tab. 9 im Anhang zu Kap. 2.3 im Materialband). Ein wichtiges Kriterium ist das Vorhandensein von Dauervegetation[1], da die Vegetationsdecke den Boden bei spezifischen Empfindlichkeiten wie z.B. gegenüber Erosion wirksam schützen kann und allgemein dazu beiträgt, die Wasser- und Stoffrückhaltung zu verbessern (vgl. blaue Punkte Nr. 4, 5, 8 und 9 in Abbildung 3.3.3-1).

![]()

|

|

Versauerungsgefährdete Waldstandorte (Kap. 2.3.1) |

|

|

Nicht bzw. wenig entwässerte/ entwässerte Nieder-, Übergangs- und Hochmoorböden sowie anmoorige Böden (Kap. 2.3.2) |

|

|

Bereiche mit Grabensystemen und Dränungen in Mineralböden (Kap. 2.3.3) |

|

|

Bereiche hoher Winderosionsgefährdung mit bzw. ohne Dauervegetation (Kap. 2.3.4) |

|

|

Bereiche hoher Wassererosionsgefährdung/ starker Hangneigung mit bzw. ohne Dauervegetation (Kap. 2.3.5) |

|

|

Bereiche mit hoher Grundwasserneubildung bzw. hoher Nitratauswaschungsgefährdung (Kap. 2.3.6) |

|

|

Naturnahe bzw. naturferne Bäche, Flüsse und Stillgewässer (Kap. 2.3.7) |

|

|

Gewässer in Ackerbaugebieten mit bzw. ohne Gewässerrandstreifen in ausgewählten Flurbereinigungsgebieten (Kap. 2.3.8) |

|

|

Überschwemmungsbereiche mit/ ohne Dauervegetation (Kap. 2.3.9) |

|

|

Ursprüngliche, eingedeichte Überschwemmungsbereiche (Kap. 2.3.9.1) |

Abbildung 3.3.1‑1: Bereiche mit besonderer (blau) bzw. beeinträchtigter/ gefährdeter (pink) Funktionsfähigkeit für Wasser- und Stoffretention am Beispiel eines fiktiven Landschaftsausschnittes

Versauerungsgefährdete Waldstandorte (ohne Darstellung in Karte 3b)

Säureeintrag gefährdet die Funktionen der Böden im Wasser- und Stoffkreislauf, da die Puffersysteme, die die Säure unschädlich machen, nach und nach aufgezehrt werden. Besonders empfindlich gegenüber Säureeintrag sind die Sandböden der Geest und der Talsandgebiete. Die fortschreitende Versauerung der Böden beeinträchtigt die natürliche Bodenfruchtbarkeit und begünstigt das Waldsterben. In Böden, die pH-Werte von weniger als 4,2 aufweisen (Alumiumpufferbereich), besteht die Gefahr, dass giftiges Aluminium aus Tonmineralen freigesetzt wird. Zur Kompensation des Säureeintrags wurden in den Jahren 1985 - 1988, 1988 - 1992 und 1999 - 2001 umfangreiche Kalkungen vorgenommen, die die in Abbildung 3.3.3-1 aufgeführten und in der Textkarte „Versauerungsgefährdete Waldstandorte“ (S. 22) dargestellten versauerungsgefährdeten Waldflächen etwa zur Hälfte abdecken. Die letzte Kompensationskalkung (1999-2001) ist in der Textkarte dargestellt (schwarzes Punktraster).

|

|

Waldgebiete mit pH-Werten < 4,2 pH(H2O) im Oberboden (Tabelle 3.3.3-1) |

|

Funktionsfähigkeit für Wasser- u. Stoffretention: |

Beeinträchtigte/ gefährdete Funktionsfähigkeit |

|

Methodik: |

Auswertung der Forstlichen Standortkartierung der Privatforsten des LK Verden 1987 (aus LRP 1995) |

|

Signatur in der Textkarte „Versauerungsgefährdete Waldstandorte“ |

rote Flächenfarbe |

Tabelle 3.3.1‑1: Waldgebiete mit pH-Werten < 4,2 pH(H2O) im Oberboden

|

Nr. |

Naturraum |

Gebiet |

Größenklasse |

|

631 |

Wümmeniederung |

westl. Fischerhude |

I |

|

630 |

Achim-Verdener Geest |

südl. Bassen/ Wittkoppenberge |

II |

|

nordwestl. Kirchlinteln |

P |

||

|

nordöstl. Kirchlinteln/ südl. Brammer, Kreepen |

I |

||

|

südöstl. Ortsrand Kirchlinteln |

I |

||

|

südöstl. Kirchlinteln/ Lintelner Stüh |

II |

||

|

südl. Kirchlinteln (Hügelgräberheide bis Lintelner Stüh) |

II |

||

|

Waldgebiete zwischen Verdener Moor und Lehrdeniederung |

II |

||

|

Sahlingsloher Forst |

III |

||

|

Waldgebiete südl. der Gohbachniederung |

II |

||

|

Waldgebiete östl. und nordöstl. Neddenaverbergen |

II |

||

|

Dünengebiet westl. Luttum |

II |

||

|

Waldgebiet östl. Hohenaverbergen |

II |

||

|

Waldgebiet südöstl. Hohenaverbergen am Geestrand |

II |

||

|

621 |

Thedinghäuser Vorgeest |

westl. Emtinghausen |

I |

|

Wulmstorfer Holz |

I |

||

|

583 |

Mittelweser |

Dünengebiet östl. Barme |

III |

|

627 |

Aller-Talsandebene |

nordöstl. Dörverden |

P |

|

Waldgebiete östl. Dörverden |

II |

||

|

südwestl. Wittlohe |

I |

||

|

östl. Otersen |

II |

||

|

südöstl. Otersen/ Ludwigslust |

I |

||

|

Waldgebiete südöstl. Dörverden (Diensthoper Holz, Höpen) |

III |

||

|

627 |

Aller-Talsandebene |

Waldgebiet südwestl. Hülsen |

II |

|

Waldgebiet südl. Hülsen |

II |

Textkarte 3.3.3‑1: Versauerungsgefährdete Waldstandorte

[1] Zur „Dauervegetation“ gehören Wälder, Gebüsche, Sümpfe, Röhrichte, Staudenfluren, Ruderalfluren, Moorvegetation, Heiden, Magerrasen, Extensivgrünland sowie Intensivgrünland (ohne Saatgrasland) (ARUM 2003, verändert nach INFO-DIENST, Nr. 3/2001, S. 146)